En la Andalucía califal, las comunidades desarrollaron diversas técnicas para transportar y distribuir el agua, considerándola un bien común. Mediante prácticas agrícolas innovadoras y modelos ancestrales, accedieron a este recurso esencial a través de canalizaciones, fuentes públicas, aguadores e incluso el sistema subterráneo de qanats, que llevó agua hasta Madrid, cuyo nombre se inspira en Mayrit, o mayra en árabe, que significa «canal de agua».

Entre los siglos VIII y XV, antes de la caída de Granada en 1492, Al-Andalus adoptó diversas formas de gestionar sus reservas hídricas, integrando incluso el desarrollo de la arquitectura islámica y su estética. El médico, geógrafo y cartógrafo alemán del siglo XV, Jerónimo Münzer, mencionó algunas de estas descripciones en sus escritos, no sin asombro.

En su obra «Viaje por España y Portugal», fruto de su periplo entre 1494 y 1495, Münzer aún encontraba estos espacios en los primeros años tras el fin de la Reconquista. Al describir ciudades como Barcelona, Madrid y Lisboa, así como monasterios y santuarios, también se refirió a aspectos económicos y culturales locales.

Fascinado por el suntuoso palacio-fortaleza de la Alhambra, Münzer también se detuvo en los paisajes andaluces, donde encontró «tanta belleza, con el agua canalizada por todas partes con tanto arte, que no se encuentra nada más admirable». «Atravesando una montaña, el agua corriente es conducida a lo largo de un canal y distribuida por toda la fortaleza», describe el autor, evocando el ingenio para transportar este recurso vital, convirtiéndolo en una parte inseparable del entorno domesticado.

El jardín andaluz: donde el arte del agua se fusiona con la experimentación botánica

Además de sus usos funcionales, agrícolas y de higiene dentro de la organización social andaluza, el agua ha sido un elemento ornamental, como confirma el cuaderno de viaje de Münzer. En el arte andaluz, el agua ha permitido integrar la naturaleza viva y el movimiento en elementos arquitectónicos cerrados, creando ilusiones de espacio y juegos de colores con las muqarnas medievales, en combinación con las tres dimensiones. También ha contribuido a la reflexión de la luz y ha aportado una musicalidad particular a estos lugares de quietud deseada.

En los interiores, así como en los famosos jardines andaluces, los cursos de agua y las pequeñas fuentes han favorecido el florecimiento de vegetación, simbolizando la belleza natural y la abundancia del terruño. Han difundido ampliamente las fragancias de claveles, rosas, lirios y azahar, típicas del Mediterráneo. Además, el poeta y agrónomo Ibn Luyūn (1282 – 1349) sostenía que en Al-Andalus, la actividad agrícola y la gestión del agua eran inseparables, como desarrolló exhaustivamente en su «Tratado de la agricultura».

En sus escritos, Ibn Luyūn destaca que «Alá ha puesto en la agricultura la mayor parte de los bienes necesarios para la subsistencia del Hombre y por ello su interés es grande, respecto a las utilidades que encierra». En este contexto, los jardines conectados a la red de distribución de agua se convirtieron en el lugar idóneo para la experimentación botánica, tanto para el uso de la farmacopea como para la filāḥa andaluza. Conocida por prosperar en las tierras de Al-Andalus gracias a sus combinaciones ingeniosas y pluridisciplinares, entre desarrollo científico y técnicas ancestrales mejoradas, la actividad primaria se vio efectivamente reforzada por este huerto, que sirvió de lugar de introducción y aclimatación de diversas especies vegetales.

Este uso prosperó especialmente hasta el siglo XIII, con la introducción de nuevas variedades de Asia, a través de Oriente y el norte de África, como la canela y el incienso, además del auge de cultivos como el azafrán, la palmera datilera, la caña de azúcar y el algodón, que permitieron a la industria textil prosperar, así como los cítricos y el granado, árbol de fuerte simbolismo espiritual y civilizacional.

Andalousie / DR

Andalousie / DR

En la península ibérica, el auge de estos usos fue principalmente obra de botánicos, agrónomos y eruditos científicos, respaldados por los dirigentes omeyas. Gobernando el mundo musulmán de 661 a 750, antes de extenderse a Al-Andalus de 756 a 1031, estos últimos establecieron jardines adyacentes a sus palacios, dando lugar a los «jardines reales» conectados a los cursos de agua.

Además de los jardines, el uso ingenioso del agua durante la era califal se ilustró en los hammams, estos baños públicos abundantemente presentes en las ciudades de Al-Andalus. En el siglo X, se calcula que había entre 300 y 600 solo en Córdoba. Otros se encontraban en Granada, Sevilla, Toledo o Valencia, durante un período medieval en el que estos puntos de higiene estaban casi ausentes en otras regiones de Europa occidental.

Espacios testigos de la gestión y calidad del agua

Este uso ilustra bien la complejidad de la gestión hidráulica en Al-Andalus, combinando uso diario, higiene, irrigación y transformación de paisajes exteriores e interiores. En este sentido, la calidad del agua fue otra exigencia igualmente importante en el transporte de este recurso.

Desde el siglo XII, se realizaron clasificaciones, comenzando por la de Ibn Rochd. En sus tratados, el médico y filósofo andaluz menciona que la mejor agua potable sería la que proviene de la tierra polvorienta. Luego viene «la que proviene de fuentes orientadas hacia el este, las aguas dulces cristalinas, insípidas e inodoras, así como las claras y ligeras». Médico y visir de Granada en el siglo XIV, Ibn Khatib incluso consideró el agua como «uno de los pilares del cuerpo». Por ello, estima que la mejor calidad es la «de la fuente de tierra cálida y de curso continuo», seguida del agua de lluvia.

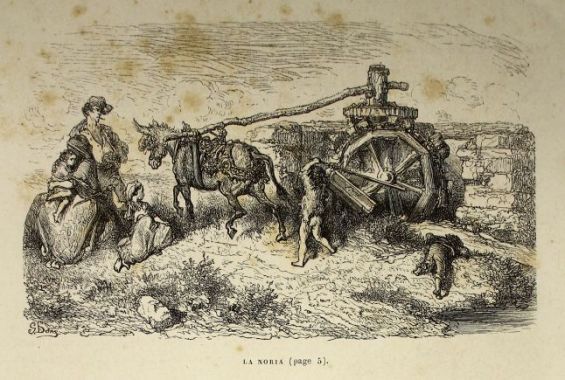

Una noria en Córdoba

Una noria en Córdoba

Pero desde el siglo XI, el interés por la irrigación y la conservación del agua aceleró la construcción de presas, edificadas en una parte importante de los ríos andaluces. La red fluvial también vio la aparición de norias. El interés por la gestión de este recurso, en beneficio del colectivo, se alineó con otras prácticas de dimensión normativa, que encuentran sus orígenes en Asiria, cerca de 2000 años a.C., o en el Imperio romano (siglo IV a.C. – siglo V).

Así, la distribución del agua en Al-Andalus fue confiada a una persona de confianza, llamada Sahib al-Sâqiya. Denotando el interés por la regulación para garantizar el acceso a este recurso, se designó un Qâdi al-miyah, junto con un Amin al-Maâ. Después de la caída de Granada en 1492, estas funciones no desaparecieron. Encontraron su continuidad en el papel de alamin en Castilla, o alami en Valencia, hasta la España actual.

En el reino ibérico, existe así un Tribunal de las Aguas, o un Consejo de los hombres buenos, compuesto por siete miembros geográficamente representativos. Desde 2009, la UNESCO ha integrado esta gestión en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El consejo tiene jurisdicción sobre una asamblea de propietarios de tierras que supera los 23,000 miembros. En cuanto al tribunal, cuenta con «ocho síndicos elegidos, que representan a nueve comunidades» de una decena de miles de miembros.

chargement...

chargement...