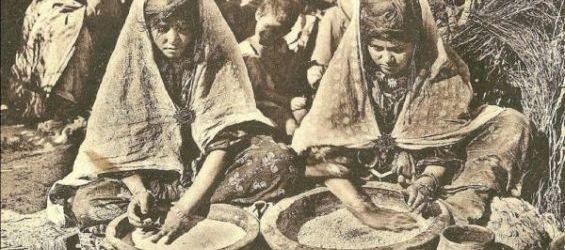

Dans votre ouvrage «Le Maroc végétarien» paru en 2008, vous montrez que pendant trois cents ans, du XVe au XVII siècle, l’alimentation de la majeure partie des Marocains était essentiellement composée de végétaux. Quels facteurs ont concouru à cette domination ?

Ce végétarisme «involontaire», naturel, sans aucune conception médicale, écologique ou éthique, était conditionné par les contraintes de l’environnement, l’économie de la rareté et les crises de subsistance qui ont fait que les gens du commun étaient tenus de se contenter d’un menu constitué de grains, de légumes et de fruits. La production animale, elle, n’occupait qu’une seconde place, car la viande n’alimentait, en premier lieu, que les tables des citadins de distinction. De ce fait, l’élevage des bovins, des ovins et des caprins n’était destiné, principalement, qu’à produire la force d’attraction nécessaire à l’agriculture, la laine indispensable pour l’industrie artisanale, et les laitages, cet appoint alimentaire très apprécié dans les campagnes comme dans les villes.

Vous dites que les nourritures végétales ont permis de préserver l’intégrité biochimique des paysans et citadins. Comment ?

Les biologistes affirment que l’homme peut «vivre et être en équilibre de bilan» même avec un régime minimal, pauvre en protides d’origine animale, s’il repose sur ce qu’ils appellent la complémentarité, protidique et vitaminique, des végétaux, les uns par rapport aux autres. À ce titre, les légumes secs, à savoir lentilles, fèves et pois chiches, «ces viandes du pauvre», dit-on, jouent, de par leur richesse en lysine, un rôle important dans l’équilibre d’un régime dominé par les céréales. L’irruption des structures modernes initiées par le colonialisme européen a changé la donne. Avec ces structures, agricoles notamment et agroalimentaires, on a assisté à un changement majeur, de la rareté à l’abondance, dans les villes en particulier. Qui dit abondance, dit forcément ces aliments qui, de par leur consommation excessive, comme les viandes rouges, les sucreries et les boissons gazeuses, nuisent à la santé.

Quest-ce qui distingue, dans l’Histoire du Maroc précolonial, la nourriture des villes de celle des campagnes ?

La ville, comme Fès par exemple, sur laquelle on dispose d’une documentation relativement suffisante, était un lieu de richesse et de raffinement. Car, si dans la campagne, «zone des ventres creux», selon les textes, les nourritures végétales étaient de règle, en ville, les gens, notables surtout, pouvaient manger de la viande jusqu’à deux fois par jour. Mais ce phénomène n’est nullement propre au Maroc précolonial. Ceci s’observe aussi dans l’Occident préindustriel. Les spécialistes de l’histoire alimentaire en Europe affirment, en effet, «l’incontestable supériorité alimentaire de la ville sur la campagne» du XVe au XIXe siècle.

Y a-t-il des changements notables dans l’alimentation des Marocains avant et après la colonisation ?

Principalement l’abondance, notamment dans les villes. Le machinisme, les nouveaux procédés de traitement du sol, l’agro-alimentaire ont profondément transformé l’agriculture marocaine et le secteur des métiers de bouche. De nouveaux produits ont fait leur apparition : la pomme de terre, la tomate, le poulet et le beurre industriels (djaj roumi et zebda roumiya), mais aussi davantage de matières grasses (viandes rouges) et de produits sucrés (pâtisseries et boissons gazeuses), désormais à la disposition d’une large couche de la population citadine.

Ce sont des faits alimentaires majeurs, liés à la dynamique coloniale, qui ont déconstruit l’ancien régime de production et de consommation des aliments et instauré progressivement un nouveau régime alimentaire, annonçant un changement de mode de vie qui allait être déterminant au fil du temps, et instaurant cette coexistence entre produits beldi (traditionnel) et roumi (moderne). Pourtant, malgré tous les changements liés à la colonisation européenne, l’alimentation marocaine a préservé son originalité. La cuisine est restée diversifiée, colorée et parfumée, de par les aromates et les épices, toujours en usage, et le mélange des végétaux et des viandes. Nul autre plat que le tajine ne réussit ce mariage d’une viande bien cuite et d’une multitude de légumes de toutes les couleurs.

Justement, comment s’est construit le rapport des Marocains à la viande ?

Ce rapport résonne en termes sociaux. Si les gens du commun ne pouvaient goûter à la viande que pendant les grandes fêtes, religieuses et familiales, les riches, eux, en ville comme dans les campagnes, en consommaient régulièrement. Mais c’est la viande de mouton que l’on préférait, surtout dans les plaines et les cités. La volaille aussi était considérée comme un plat de luxe. «Ta‘âm rafî‘», disent les textes.

Et les boissons ? Leur consommation a-t-elle été marquée par des évolutions notables au fil des siècles ?

Les boissons dégagent des parcours sensiblement différents. Le café, par exemple, un produit d’origine arabe, mais lié culturellement aux traditions ottomanes, est resté d’usage très limité, probablement en raison du fait que le Maroc a pu garder son autonomie vis-à-vis de l’expansion turque. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que le pays fasse connaissance avec le café, mais timidement. Jugé illicite au début par de nombreux fuqahas (juristes coraniques), tout comme le thé d’ailleurs, à cause de son caractère excitant, il n’a véritablement conquis les goûts qu’à partir du XIXe siècle, et surtout pendant le XXe siècle, quand les Français, consommateurs du café par excellence, ont mis la main sur le pays, d’abord dans les rangs des gens aisés, ensuite dans de larges couches de la société.

Quant au thé, ce breuvage que l’on considère comme faisant partie de l’identité nationale, il est arrivé de Chine par le biais des commerçants anglais installés à Gibraltar pendant le XVIIIe siècle, d’abord comme infusion à usage médical, ensuite comme boisson élitiste au siècle suivant, avant de devenir un breuvage populaire avec l’élargissement du commerce du sucre, remplissant ainsi, par un processus d’appropriation culturelle, une fonction de convivialité et d’hospitalité.

Reste le vin, que Fernand Braudel qualifiait en terre d’Islam de «clandestin infatigable». Clandestin, mais visible toutefois, car tout au long de l’Histoire du Maroc, le vin a laissé des traces et des marques dans les écrits comme dans les faits. Depuis les Romains, en passant par l’époque islamique, et jusqu’aux textes de l’ère précoloniale, il est établi que les gens produisaient et consommaient diverses sortes de vin, selon le degré de fermentation et les arômes ajoutés.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec le développement des rapports économiques entre le Maroc et les pays européens, sa consommation a connu une augmentation spectaculaire. Le commerce de l’alcool s’est amplifié d’abord pour répondre aux besoins des communautés étrangères résidant dans les grandes villes, ensuite des Marocains, protégés des Européens et non protégés également, devenus, petit à petit, des habitués de ces nouveaux lieux tenus par des étrangers, et qui ne cessaient de proliférer, notamment les débits de boisson, de plus en plus nombreux à Tanger, Fès, Casablanca et Rabat.

Au cours du Protectorat (1912 – 1956), les colons ont développé la culture des vignobles à un rythme flamboyant : 700 hectares en 1919, 24 000 en 1937, et 68 000 en 1957, occupant ainsi la cinquième place parmi les cultures européennes au Maroc.

Vous expliquez que les Marocains ne se nourrissaient pas seulement d’aliments, mais de symboles...

Il s’agit de la baraka, cette grâce divine sur laquelle repose tout le manger du pauvre. Les gens croyaient en l’accroissement du mets, l’accroissement du peu. Quand les textes parlent de peu de nourriture suffisant à de nombreuses personnes, d’une «écuelle qui rassasie jusqu’à un millier de pauvres, alors que les restes de la nourriture ne manquent pas», on comprend à quel point tout était affaire de collectivité, symbole d’alliance, de partage et de conquête sur l’inquiétude.

Mohamed Houbaida

Mohamed Houbaida

Les confréries religieuses ont été très actives. Quel rôle ont-elles joué dans l’alimentation des Marocains ?

En temps de disette, le rôle des zaouias était primordial. Disposant de véritables trésors alimentaires, grâce aux dons dont elles bénéficiaient en temps de prospérité, elles donnaient à manger aux nécessiteux, apaisant ainsi les esprits et rétablissant l’ordre. Il s’agit de l’it‘âm at-ta‘âm (prestation de nourriture), cette essence du rite, qu’elles assuraient non seulement pour les pauvres, mais aussi pour les pèlerins et les voyageurs.

Vous mentionnez un point majeur : malgré la fertilité du sol, les rendements étaient assez faibles dans le Maroc précolonial...

Le régime agraire était archaïque. L’agriculture fonctionnait à base d’un vieux dispositif technique et dépendait des aléas du climat, notamment dans les vastes plaines du littoral et des hauts plateaux. Le facteur social était tout aussi pesant : des luttes intestines qui agissaient sur l’opération agricole en période des semences et des moissons, ainsi qu’une fiscalité dévorante. En outre, le pays souffrait, de manière cyclique, de sécheresses et de disettes. Tout cela impactait fortement la population qui ne pouvait tirer profit de la terre.

Le rang social a été une donnée fondamentale dans l’élaboration des hiérarchies de la table. Comment s’est forgé le codage alimentaire ? Et peut-on dire que l’ordre social a été reproduit dans le rapport à l’alimentation ?

Qui se nourrit subvenait non seulement à ses besoins biologiques, mais reproduisait également son statut social. C’est le cas de la société traditionnelle précoloniale. Les zaouias ont explicitement respecté cette règle : «L’on offre aux citadins un manger citadin et aux ruraux un manger rural», disait un hagiographe du XVIIIe siècle. Une hiérarchie géographique, mais aussi sociale. On distinguait entre gens du commun (‘amma) et gens de distinction (khassa). Les premiers étaient considérés comme mangeurs de plats «grossiers» (pain d’orge et fruits), les seconds de plats raffinés (pain blanc, miel, viande, poulet).

Des sultans se sont-ils distingués par des penchants alimentaires spécifiques ?

Comme toutes les tables palatiales, celle des sultans du Maroc était soignée et raffinée, et ce depuis le Moyen Âge, notamment à partir de l’époque mérinide, où l’on assiste à la prolifération des livres de cuisine, comme celui d’un Andalou, Ibn Razin at-Tujibi, auteur de «Délices de table et meilleures préparations culinaires». Mais, comme l’ensemble de la population marocaine, le couscous reste le plat préféré. Quoique la garniture devrait y être sensiblement différente, ainsi que sa place dans la disposition des repas, le couscous reste «chez l’empereur comme chez les sujets», selon un texte du XVIIIe siècle, un plat de préférence.

Concernant les ustensiles de cuisine, quelles caractéristiques ou changements notables peut-on dégager au fil des siècles ?

Le mouvement de changement, lié à la dynamique du XXe siècle, a bouleversé la structure de la cuisine dont la batterie est devenue variée, complexe et fonctionnelle. L’aluminium a largement pris la place du cuivre et de la poterie. La marmite a détrôné le tajine. Aussi, des ustensiles en plastique se sont avérés pratiques, à la fin du siècle dernier notamment, pour le traitement des aliments au lieu des outils faits de doum (palmier nain).

Autre aspect : l’utilisation de la fourchette. De nouvelles manières de table, inspirées du mode de vie occidental, font leur apparition dans les maisons citadines : table avec chaises, couvert, plats individuels, signe d’une mutation sociologique, modernisation qui a largement favorisé l’individualisation de la culture alimentaire.

Le ftour tel qu’on le connaît aujourd’hui, avec ses ingrédients incontournables, a-t-il toujours eu la même composition ou a-t-il évolué à travers les âges ?

Là aussi, le ftour résonnait en termes sociaux. La table des gens du commun, en ville comme à la campagne, était frugale, alors que celle des riches était opulente et diversifiée, car garnie de pâtisseries, la chebbakiya notamment. Mais, qui dit ftour dit communément datte, galette et harira (soupe). Ce dernier mets prend plusieurs formes, selon les régions et les produits utilisés. Toutefois, la plus populaire reste celle à base de légumes secs montés avec du levain et de la farine, cette soupe qui a pris de la couleur, grâce à la tomate introduite par les colons pendant les années 1930.

chargement...

chargement...