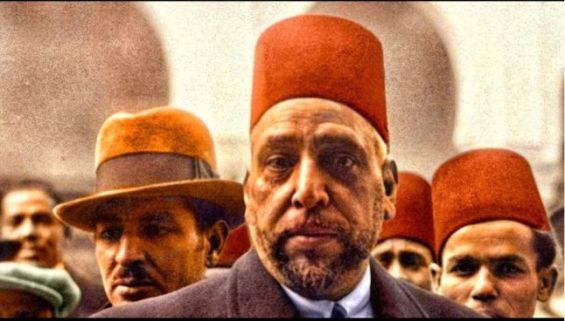

El sultán Moulay Abdelhafid Alaoui, último monarca de Marruecos antes del establecimiento del Protectorado francés, gobernó durante un período crítico, de 1908 a 1912. Su reinado culminó con la firma del Tratado de Fez el 30 de marzo de 1912, que formalizó el Protectorado francés sobre el reino, poniendo fin a su independencia. Considerado por muchos nacionalistas como el monarca que «vendió» el país, Abdelhafid es a menudo retratado en la historiografía colonial como un soberano complaciente. Sin embargo, buscó rehabilitar su legado a través de sus memorias, «Daa' al-'Atab Qadim» («El Mal de la Ruina es Antiguo»).

Escritas durante su exilio en Francia tras su abdicación en 1912, estas memorias fueron concebidas entre 1924 y principios de los años 1930, durante su reclusión en el Castillo del Loira y más tarde en Enghien-les-Bains, y publicadas póstumamente en 1957. El texto es una reflexión política, un acto de acusación filosófica y un intento de reparación histórica.

Este artículo pretende arrojar luz sobre una perspectiva poco explorada académicamente: el análisis del último sultán independiente de Marruecos respecto a las causas del colapso de la soberanía. Este testimonio personal ofrece una rara visión interna sobre las complejas dinámicas que allanaron el camino para la dominación extranjera, cuestionando las narrativas simplificadas que se centran principalmente en las fuerzas externas.

El diagnóstico: males antiguos

En sus memorias, Moulay Abdelhafid argumenta que el colapso de Marruecos se debe a una descomposición interna de larga data, más que a fuerzas externas repentinas. «El mal ya había echado raíces; yo solo firmé su tratado», escribe con impactante claridad. Esta declaración no busca absolución, sino reconocer un fracaso sistémico. Su reinado, sugiere, se convirtió en una metáfora de un reino atrapado en la contradicción, «pretendiendo resistir mientras se sometía en secreto, sosteniendo el Corán en una mano y los contratos europeos en la otra».

El sultán sitúa el declive de Marruecos en un contexto histórico, relacionándolo con períodos anteriores, particularmente la rendición de Larache a España en 1609 por el sultán saadí Mohammed al-Ma'mun, que considera como el inicio de las incursiones coloniales posteriores. También vincula las condiciones deterioradas de su época al reinado del sultán Abdellah ben Ismaïl Alaoui (fallecido en 1757), marcado por la corrupción y la injerencia del ejército esclavo de los Boukhari en los asuntos políticos.

Un cuerpo enfermo y un gobierno en colapso

El sultán describe a Marruecos como un cuerpo enfermo cuyos órganos han fallado. «¿Cómo podría defender un cuerpo cuyos miembros se negaban a responder, cuyo corazón latía solo por su propio orgullo?», escribe. Según él, el mal político de Marruecos no se manifestó como una ocupación extranjera, sino como una pasividad interna, un apego exagerado al pasado y una veneración de instituciones vacías de su sustancia.

.jpg)

Lo que Abdelhafid heredó fue la cáscara de un Makhzen que alguna vez fue funcional. «No era rey de un Estado — era gestor de un hábito», señala amargamente, añadiendo que el poder central emitía órdenes ejecutadas solo en papel. Sus representantes inspiran miedo no por sabiduría, sino por codicia. Lo que comenzó como un sistema de gobierno degeneró en «un ecosistema de corrupción». Incluso desde su posición de sultán, Abdelhafid no pudo gestionar el disfuncionamiento a gran escala.

Aunque los símbolos formales de la autoridad permanecen — el sello del sultán en los documentos, su imagen en las monedas — Abdelhafid reconoce que sus cimientos han conocido su colapso desde hace tiempo. Ocupar un trono sostenido por «el miedo, el hábito y lealtades fragmentadas — no por la visión o el consentimiento». «El poder sin legitimidad es como un cuerpo sin alma: se mueve, funciona, pero no vive», observa.

Los franceses, según él, no tomaron su poder — lo encontraron ya agotado. Sin embargo, la historia lo recuerda no por sus intentos de mantener su gobierno, sino por su rendición. «La soberanía, rodeada de buitres y traidores, es menos una corona que una jaula. La llevaba no como una joya, sino como una cadena forjada en el deber y sellada con la vergüenza», escribe sin concesiones.

Una traición desde dentro

Entre los aspectos más dolorosos del declive de Marruecos, según Abdelhafid, figura el papel de las autoridades religiosas. Cuando los encargados deberían haber convocado a la resistencia, emitieron fatwas exhortando a la «sabiduría» y la «paciencia». En su contexto, estos términos se asemejaron a códigos de sumisión política. «Intercambiaron el yihad por la jurisprudencia, el coraje por el consenso, la verdad por salarios», escribe. Estas figuras religiosas precipitaron el fracaso del sultán, pero también del islam en sí mismo, al «armar su quietismo para calmar a un pueblo encendido».

El relato de Abdelhafid sobre las dinámicas del palacio es igualmente condenatorio. Su corte no funciona como una fortaleza, sino como un teatro, con actores desempeñando roles escritos en París. Los ministros complacientes reciben a los enviados franceses por la noche. «No estaba rodeado de hombres — estaba rodeado de espejos, cada uno reflejando solo lo que deseaba ver. No eran solo cobardes, sino colaboradores activos disfrazados de leales», confiesa.

El punto más revelador es la evaluación de Abdelhafid del silencio como la fuerza política más peligrosa. «No fue el rugido de los cañones lo que me desalojó, sino la ausencia de palabras cuando más se necesitaban», reflexiona. Los cortesanos adhieren a sus discursos pero permanecen en silencio, en caso de fracaso. «Ese silencio no era paz — era una gangrena que se extendía más rápido que el fuego. Cuando un líder habla solo, su trono ya está medio vacío».

Más adelante, el sultán Abdelhafid condena los fracasos intelectuales de la clase dirigente marroquí. Su generación de dirigentes «hablaba elocuentemente pero pensaba poco». Los describe por su talento para recitar poesía, lo que no les permite producir ideas innovadoras para salvar su patria. «Alabábamos las glorias de nuestros ancestros, mientras subastábamos sus huesos», se lamenta. La élite, embriagada por la nostalgia, se aferra a los recuerdos imperiales, perdiendo el territorio real. Dan conferencias mientras las ciudades caen y debaten las leyes fiscales mientras contadores extranjeros reescriben sus presupuestos. «La tinta de la sabiduría se había secado. Todo lo que nos quedaba eran firmas perfumadas en páginas blancas entregadas por europeos, con sonrisas y espadas».

Un fracaso de los intentos de reforma

Una de las primeras ambiciones del sultán Abdelhafid fue modernizar el aparato administrativo de Marruecos, en particular el Makhzen. A tal efecto, concibió una burocracia más centralizada y responsable. Pero sus acciones estaban condenadas al fracaso, frente a los hábitos arraigados de los funcionarios locales. «Intenté racionalizar las funciones de la corte, poner fin a la cultura de los sobornos y la duplicidad», escribe, «pero pronto me di cuenta de que estaba podando las ramas de un árbol cuyas raíces estaban en descomposición».

.jpg)

Temiendo perder su autonomía, los gobernadores provinciales, caídes y notables resistieron las reformas. Incluso los decretos emitidos desde el palacio real quedaron en letra muerta. El Estado, lamenta, no tiene verdaderos instrumentos de control más allá del papel. «El sultán gobierna sobre pergamino, pero la verdadera ley está escrita en moneda y en miedo», escribió, destacando la imposibilidad de reformar un Estado sin comenzar por enfrentar su colapso moral.

Una reforma militar

Ante una creciente influencia europea y una inestabilidad interna, el sultán Abdelhafid buscó reformar el ejército. Intentó reorganizarlo mejorando la formación e importando armas modernas. Sin embargo, como luego escribió, reconoce haber «dado a los soldados fusiles, pero no doctrina; uniformes, pero no unidad».

El ejército marroquí permaneció dividido según líneas tribales y regionales, con muchos soldados leales únicamente a sus comandantes locales o afiliaciones étnicas. Los asesores franceses infiltraron incluso la logística del suministro de armas, socavando el control soberano. Moulay Abdelhafid se dio cuenta de que la simple imitación de las estructuras militares europeas era inútil, sin cohesión nacional y liderazgo profesional. «Nuestro ejército parecía moderno», escribe, «pero aún marchaba al ritmo de los tambores del pasado». En última instancia, este ejército fragmentado resultó ser más una amenaza para el orden interno que para las fuerzas extranjeras.

.jpg)

Una reforma política

La revelación más trágica en las memorias de Abdelhafid sería el hecho de admitir que ninguna reforma, por racional o urgente que sea, podría llenar el vacío de voluntad política. «Cada reforma que intenté fue recibida primero con aplausos, luego con sabotaje», escribe. El sultán vincula este fracaso a la ausencia de una clase política dispuesta a implementar sus iniciativas.

Los eruditos son demasiado cautelosos, los comerciantes demasiado temerosos, las tribus demasiado fragmentadas, la élite demasiado comprometida. Por su parte, la diplomacia francesa explotó estas divisiones de manera magistral. Incluso entre sus propios asesores, el sultán Abdelhafid conoció bien la traición. «Era un pastor cuyos perros corrían con los lobos», escribe, dándose cuenta tardíamente de que la reforma requiere no solo leyes y presupuestos, sino también lealtad, un sacrificio compartido y una confianza institucional. Su veredicto final es sombrío: «Intenté construir con fantasmas. Cuando miré detrás de mí, estaba solo».

.jpg)

El Protectorado y el dilema de Moulay Abdelhafid

El sultán Abdelhafid anticipó una resistencia popular unificada, frente a los colonizadores, pero la encontró «demasiado fragmentada» y poco impactante. En lugar de un frente colectivo, se enfrentó a cálculos tribales y vacilaciones. En el momento de la toma de conciencia nacionalista, la administración colonial ya se había establecido.

Su relato de la firma del Tratado de Fez en 1912 es inquietante en su claridad. «Ese día, mi mano temblaba no de miedo — sino del peso de mil años colapsando sobre mi muñeca», escribe. Caracteriza el acuerdo no como el del Protectorado, sino como «una ejecución pública de la soberanía marroquí, con [él] como verdugo involuntario».

Significativamente, señala que no fue forzado bajo amenaza armada, sino obligado por «la crueldad sutil» del orden de lo inevitable. Francia orquestó lo que él llama «un asedio sin cañones», a través de la presión económica, el sabotaje interno y la complicidad de las élites. En el momento de la firma, el soberano se encuentra aislado y paralizado. Abdelhafid es categórico: «No vendí Marruecos — firmé su rendición porque todas las demás puertas ya habían sido cruzadas».

La tragedia, en su opinión, es que Francia instrumentalizó el lenguaje de la reforma. «Hablaban de carreteras, escuelas y comercio — pero sus mapas solo llevaban al tesoro», escribe. Bajo el pretexto del progreso, los franceses crearon una dependencia: sus ferrocarriles transportan soldados, sus escuelas reescriben la Historia de Marruecos. Los franceses «alaban nuestro patrimonio mientras lo diseccionan, exhibiéndolo en museos como un cadáver vestido de seda», lamenta.

El exilio y el testamento histórico

Para Abdelhafid, el exilio no es solo un alejamiento geográfico, sino un fracaso existencial. «La corona pesa más cuando reposa sobre una cabeza vacía», reflexiona — no por arrogancia, sino porque al perder Marruecos, perdió tanto el territorio como el lenguaje para describirlo. Según él, su exilio es cómodo en Francia por lo que es: «un duelo dorado». «Ningún enemigo es más cruel que la memoria. Se presenta a tu cabecera cada noche, no con armas, sino con la voz de tu padre preguntando, '¿Qué has hecho con nuestro nombre?'», escribe.

.jpg)

Contrario a las percepciones comunes de la soberanía como gloria, Abdelhafid la vivió como un peso insoportable. «Reinar sin control es ver una inundación desde el techo de una casa sin puertas», escribe. Sus memorias no representan solo una reflexión personal, sino un testamento histórico. «Si debo ser recordado, que sea por mi propia pluma, no por la de mis enemigos», declara. Su relato no es entonces una auto-justificación, sino una confrontación consigo mismo, sus contemporáneos y los lectores futuros.

Una voz del pasado

Las memorias del Sultán Abdelhafid se convierten en un documento significativo para comprender la experiencia colonial de Marruecos. Escritas desde el punto de vista único del monarca que firmó el tratado que puso fin a la soberanía de su país, ofrecen perspectivas a menudo ausentes de los relatos históricos estándar. Además del análisis político, la angustia personal que el sultán expresa ofrece una visión matizada de un momento histórico complejo.

La publicación de «Daa' al-'Atab Qadim» más de un siglo después de los eventos descritos permite a los lectores contemporáneos evaluar la experiencia colonial de Marruecos, con un mayor distanciamiento histórico. La tesis central de Abdelhafid — que Marruecos cayó no principalmente por la fuerza externa sino por la debilidad interna — sigue siendo un punto de debate histórico. Su relato detallado de las intrigas del palacio, los compromisos religiosos y la bancarrota intelectual presenta un contra-relato a las visiones simplistas de la colonización como una imposición externa lineal.

En sus últimas páginas, Abdelhafid se dirige directamente a las generaciones futuras: «Si he fallado, que sea una lección. Si he sufrido, que no sea en vano. No fui un sultán perfecto, pero dejo estas palabras, esperando que protejan un futuro mejor que el pasado que no pude salvar». Sus memorias sirven no solo como testimonio personal, sino como advertencia sobre la fragilidad de la soberanía y los peligros siempre presentes de la división interna frente a las amenazas externas.

chargement...

chargement...